Suggestivfragen

Suggestivfrage – Was ist das genau?

Die Suggestivfrage ist ein sprachliches Mittel, mit dem man den Befragten in eine bestimmte Richtung lenkt. Das bedeutet, dass die gewünschte Antwort impliziert wird und dadurch wenig Raum für eine unvoreingenommen Reaktion übrigbleibt. Die Frage ist also so formuliert, dass man im Regelfall eine schnelle Antwort erhält.

Ein ähnliches sprachliches Stilmittel sind etwa rhetorische Fragen, diese sollten aber nicht mit der Suggestivfrage verwechselt werden. Bei der rhetorischen Frage wird auf eine Äußerung, die als Frage formuliert wird, im Gegensatz zur Suggestivfrage keine Antwort erwartet. Durch die rhetorische Formulierung gibt sich der Fragesteller demnach selbst die Antwort. Ein Beispiel dafür ist „Habe ich es dir nicht gleich gesagt?“ In diesem Fall wäre es für den Befragten am einfachsten zuzustimmen.

Im Gegensatz zu rhetorischen Fragen, kann es vorkommen, dass Fragen in Umfragen unbewusst als Suggestivfrage formuliert werden. Dies kann problematisch sein, wenn Antworten dadurch zu stark verzerrt werden. Aus diesem Grund ist das Testen des Fragebogens im Vorfeld der Befragung in sogenannten „Pretests“ außerordentlich wichtig.

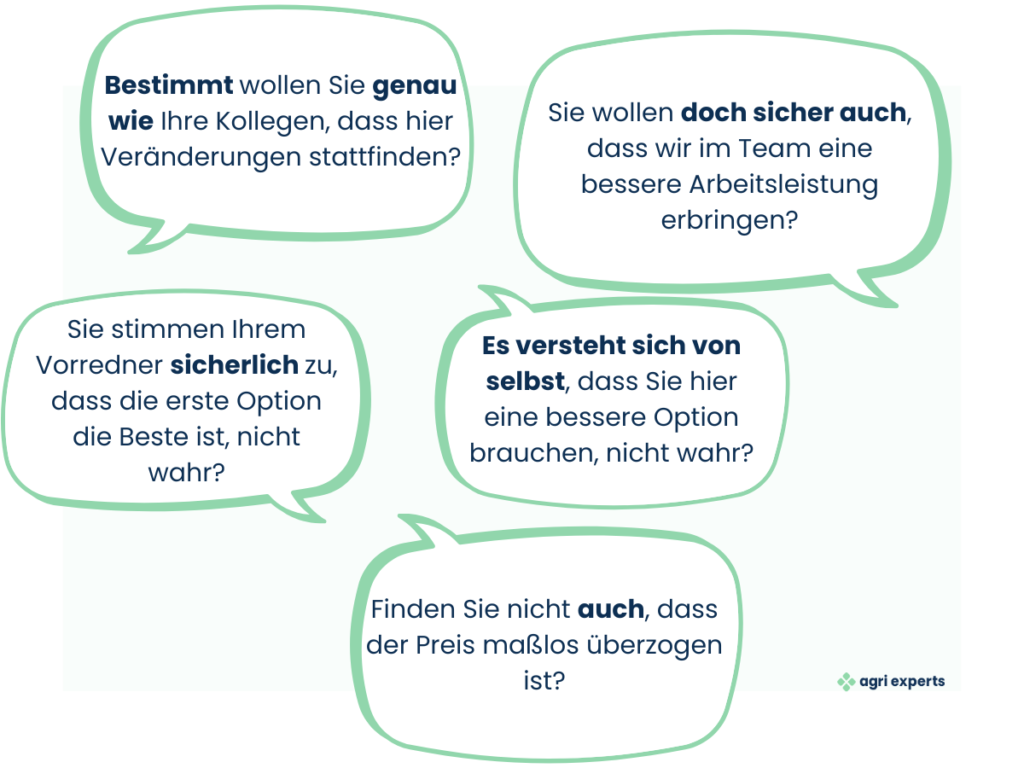

Aufbau und Beispiele von Suggestivfragen

Suggestivfragen sind nicht immer leicht zu erkennen, der Aufbau lässt sich jedoch anhand bestimmter Merkmale gut erklären. Die Frage wird so formuliert, dass eine bestimmte Antwort in den Mund gelegt wird oder in eine bestimmte Richtung gelenkt wird.

Folgende Techniken können dabei angewandt werden:

- Vorausnahme einer Antwort: Hier wird die Fragen so formuliert, dass der Befragte nur noch z.B. zustimmen könnte und das Verneinen erschwert wird.

- Verwendung von wertenden Begriffen: Durch die Verwendung von wertenden Begriffen wird die Meinung des Befragten unterbewusst verstärkt.

- Doppelte Negation oder komplexe Formulierung: Durch eine solche Formulierung kann der Befragte zu einer eher verneinenden Antwort geführt werden.

- Verwenden von Signalworten wie „nicht auch“, „oder“, „bestimmt“ im Satzbau oder am Ende der Frage: Es wird der Eindruck erweckt, dass eine Bestätigung der getätigten Aussage erwartet wird.

- Fokus auf die „eine richtige“ Antwort: Durch die Formulierung als Suggestivfrage wird unterstellt, dass es undenkbar wäre, in diesem Fall anders zu antworten.

Auffällig ist bei den Beispielen, dass eine bestimmte Gegebenheit vorgegeben bzw. impliziert wird und die Antwort nur noch in einem bestimmten Rahmen stattfinden kann.

Vorteile von Suggestivfragen

Suggestivfragen sind zwar in vielen Kontexten problematisch, da der Befragte nicht mehr vollumfänglich unvoreingenommen und objektiv reagieren kann, es gibt jedoch auch Situationen, in denen sie durchaus vorteilhaft sein können.

Sie ermöglichen es beispielsweise, schnelle Entscheidungen zu treffen, die Zustimmung zu verstärken oder eine bestimmte Richtung vorzugeben, ohne, dass dabei eine unangenehme Zwangslage für den Befragten geschaffen wird. Suggestivfragen spielen daher definitiv eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Kommunikation und sind nicht per se als „manipulative“ Fragen abzutun. Aus diesem Grund kann diese Art der Fragestellung in bestimmten Konstellationen von Umfragen hilfreich sein. Wichtig ist lediglich, dass man diese Frageformen bewusst und eben nicht unbewusst einsetzt.

Geht es um nachhaltiges Handeln und die Erhebung von repräsentativen Ergebnissen oder Daten, können Suggestivfragen irreführend sein. Deshalb sollten (auch) offene Abfragen stattfinden.

Das können dann auch offene Suggestivfragen sein, die zum Beispiel etwas mehr Antwortmöglichkeiten bieten (z.B. von „sehr gut“ bis „gar nicht“) oder W-Fragen.

Wenn man also wissen möchte, was das Gegenüber von dem Angebot hält, kann man das zum Beispiel so fragen:

- Wie gut gefällt dir das Angebot? (offene Suggestivfrage)

- Was müsste ein gutes Angebot deiner Meinung nach beinhalten? (W-Frage)

Das könnte Sie auch Interessieren

Die Van Westendorp-Methode, die auch als Price Sensitivity Meter (PSM)…

Die Zielgruppenanalyse in der Marktforschung hilft dem Unternehmen oder der…

Mit der Zwei-Faktoren-Theorie entwickelte Frederick Herzberg ein Modell, in der…